Abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere con Margherita Podestà Heir, traduttrice di Jon Fosse, premio Nobel per la Letteratura 2023. La sua passione per la Norvegia e il mondo scandinavo è iniziata quasi per caso a 16 anni, quando un programma di scambio l’ha portata per diversi mesi in un piccolo paese della Norvegia. All’università Statale di Milano ha studiato lingue scandinave, e il destino ha voluto che lo scrittore norvegese con cui ha iniziato la sua carriera di traduttrice fosse anche l’argomento della sua tesi di laurea. Poi si è trasferita ad Oslo, città dove vive e dove ha fondato una scuola di lingua italiana, la CiaO. Lavora sui due fronti della lingua parlata e quella scritta, porta la Norvegia in Italia e l’Italia in Norvegia, tanto che nel 2006 e nel 2022 è stata nominata Cavaliere e poi Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, onorificenza conferita per meriti particolari nella promozione di rapporti di amicizia tra l’Italia e gli altri Paesi.

In Italia la situazione professionale dei traduttori non è particolarmente rosea; in Norvegia un traduttore letterario può vivere del suo lavoro?

Dipende, ma di certo ci sono traduttori che riescono a vivere di quello che fanno. Qui si è pagati a cartelle di 1000 battute per una cifra doppia rispetto alla nostra, e soprattutto esiste un contratto nazionale, sottoscritto dall’Associazione degli Editori Norvegesi. Tutto è trasparente, esiste una tariffa minima, e questo diminuisce molto lo stress della contrattazione, che in genere in Italia è irta di ostacoli, un vero e proprio incubo per il traduttore.

In Norvegia si usa una frase efficace per definire il mondo dell’editoria: Børs og katedral, cioè Borsa e cattedrale, per dire che vi confluiscono interessi economici ma anche ideali culturali. Il lavoro editoriale, compresa la traduzione, è un’attività professionale ed economica, ma ha anche una grande attrattiva in termini di valore culturale e prestigio. È un aspetto di cui in Norvegia si è più consapevoli, c’è maggiore attenzione a difendere il traduttore dal punto di vista prettamente lavorativo e una più chiara volontà di regolamentare la questione. Tra l’altro sono stati introdotti vari metodi – la tassazione delle fotocopie, per esempio – per ricavare fondi a sostegno del diritto d’autore, e quindi del lavoro dei traduttori.

Traducendo dal norvegese all’italiano, quali sono i principali problemi che il traduttore si trova ad affrontare?

Il norvegese ha un contesto linguistico particolare: come sappiamo, molte volte dietro a una parola si nasconde un mondo completamente diverso, non è la parola in sé, è tutto il substrato culturale che c’è dietro. Pensiamo alle parole “lingua” e “dialetto”: in Norvegia i dialetti non sono molto diversi dalla lingua standard, ma quando insegno italiano ai norvegesi, devo spiegare che parlando il dialetto gli italiani non si capiscono tra loro, perché i nostri dialetti sono praticamente come lingue. È una cosa sorprendente, per un norvegese. Al contrario in Norvegia ci sono due lingue scritte ufficiali (Jon Fosse per esempio scrive in Nynorsk, il neonorvegese), ma non sono due entità completamente diverse, nascono dallo stesso substrato linguistico. Normalmente si usa il Bokmål (lingua dei libri), che è una versione epurata del danese. Il Nynorsk nasce a metà Ottocento, nel periodo della primavera dei popoli, quando il giovane linguista Ivar Aasen attinge a una serie di dialetti, i più “puri”, e dà vita a una nuova lingua come gesto di indipendenza. Scrivere in Nynorsk, quindi, è una scelta ben precisa.

La mia fortuna è che quando ho fatto la mia prima esperienza in Norvegia sono capitata in un piccolo paese del nord, il classico villaggio isolato da cartolina, dove si telefonava ancora attraverso il centralino. Ho fatto una vera full immersion in una vita e in una lingua diversa, è stata un’esperienza totalizzante, anche da un punto di vista cognitivo. Ho imparato il dialetto dei contadini e pescatori, e questo mi ha avvantaggiata nella traduzione.

Veniamo a Jon Fosse e al tuo rapporto con i suoi testi. Ci sono degli aspetti della sua scrittura che pongono al traduttore dei seri problemi. Come tradurre un testo privo di punti fermi? Come rendere il ritmo della sua prosa che somiglia a un flusso di coscienza? Oltretutto c’è anche un’apparente semplicità linguistica e ripetitività.

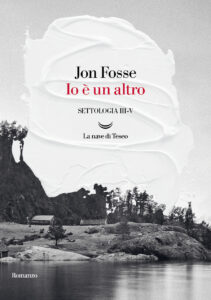

Jon Fosse è un grande erudito e il suo lessico quasi elementare è una precisa scelta. I suoi personaggi sono gente semplice, che si trova ad affrontare i grandi dilemmi esistenziali, le domande più profonde che interpellano l’animo umano. Vuole farci capire che i grandi temi dell’umanità riguardano tutti, non solo l’élite intellettuale e culturale. Si è detto e scritto che Jon Fosse “dà voce all’indicibile”, ed ecco, lui sceglie di farlo tramite personaggi comuni: con la sua scrittura va in cerca della luce dell’esistenza, di una luce che illumina il buio; forse è quella che lui stesso ha sperimentato con la sua conversione al cattolicesimo, ma non da bigotto, beninteso: per lui l’essenza della religione e dell’arte sono la stessa cosa. Il pittore, uno dei suoi personaggi principali, continua a cercare di dipingere l’immagine che ha dentro di sé, e non riesce, e tutte le volte parte da un quadro a tinte scure e vi aggiunge pennellate di luce per avvicinarsi a quella che è la sua immagine interiore, e che è anche essenza dell’arte ed essenza di Dio: Per me scrivere – dice Fosse – è una necessità di vita.

Per assicurarmi che la mia traduzione avesse ritmo, ho usato come metodo la lettura a voce alta. Traducevo una parte, mi fermavo e rileggevo ad alta voce più e più volte, per vedere se l’effetto fosse lo stesso di quando si legge in lingua originale.

La mancanza di punti fermi mi ha richiesto un grande lavoro sullo stile, ho impiegato molto tempo per trovare un metodo, un sistema che non rovinasse il flusso e che non risultasse un intervento troppo evidente da parte mia. Mi sono immedesimata nel lettore, ho cercato di attenermi strettamente al testo, ma ho dovuto considerare anche il fatto che la ripetizione deve essere gestita con molta maestria, altrimenti il lettore italiano la sente come un linguaggio scontato, elementare, mentre io dovevo far capire che si trattava di una precisa caratteristica della scrittura di Fosse; l’altra questione, come detto, è la musicalità, che è davvero essenziale. Devo dire che, a forza di leggere, ormai questo libro lo so praticamente a memoria!

Di una cosa sono orgogliosa: quando Elisabetta Sgarbi del La Nave di Teseo mi ha chiesto di scegliere se lavorare alla traduzione di un libro di Jonasson, scrittore di cui avevo già tradotto un testo, un best seller peraltro, e uno di Fosse, non ho avuto dubbi: Jon Fosse tutta la vita!

Ovviamente, quando si traduce ci sono punti di perdita e di guadagno, per la tua esperienza ci sono state delle perdite? E su quali aspetti?

Per me una delle perdite più grandi è stata l’impossibilità di comunicare il fatto che l’opera sia scritta in Nynorsk, è una scelta molto precisa che l’autore fa per inserirsi in un determinato codice comunicativo, un codice che non può essere trasferito al lettore italiano.

Un’altra perdita è legata al concetto e alla funzione del silenzio: questa difficoltà la può capire solo chi conosce a fondo la Norvegia, chi ci ha vissuto. Qui il silenzio, soprattutto nei villaggi e in determinati contesti sociali, in particolare tra maschi adulti, ha un ruolo ben preciso, come avviene ad esempio tra il pittore e il suo vicino: il silenzio, la laconicità sono una caratteristica fondamentale del loro rapporto.

Per gli italiani il silenzio è invece qualcosa di inconcepibile; noi lo percepiamo come imbarazzante, come una mancanza di relazione sociale. Tendiamo a riempire i momenti di vuoto perché non ne comprendiamo a fondo l’essenza, anzi la travisiamo.

In Norvegia, le pause e i silenzi all’interno di un dialogo, di una relazione sociale, esprimono quasi un concetto di sacralità; di fronte alla difficoltà di esprimere le emozioni, il silenzio o la frase banale offrono una possibilità di esprimere affetto, vicinanza. Nelle province del nord, nei villaggi più solitari e isolati, ci sono persone che si scambiano realmente dei dialoghi che sembrano il teatro dell’assurdo. “Vuoi un caffè?” “Sì. Certo. Qui dentro però fa freddo!” “Eh sì”. È un modo di comunicare il legame, l’affetto reciproco, che sarebbe difficile esprimere altrimenti; è più facile dire “Ti ho appena spalato la neve con il trattore”.

È stata una fortuna, per me, aver vissuto a lungo nelle parti più settentrionali del paese, dove ho potuto conoscere e comprendere questa forma di comunicazione. Ma appunto, è una comunicazione che il lettore italiano può non cogliere fino in fondo.

Quanto al guadagno, oddio, non spetta a me dirlo, posso solo dire che cerco di tradurre al meglio delle mie capacità e curo molto i dettagli. In alcuni casi mi è capitato di aggiungere qualcosa per dare al lettore uno strumento di comprensione; se si legge e non si viene disturbati da queste aggiunte, se si legge senza accorgersi che la traduttrice ha inserito delle piccole spiegazioni, allora significa che l’ha fatto nel modo giusto. Io cerco sempre di trasmettere anche usi e costumi, i cibi diversi dai nostri, le cose più particolari. Nella scrittura di Jon Fosse, dove l’ambiente è quello della vita provinciale, contadina, l’aspetto “esplicativo” sugli aspetti culturali legati al territorio è molto importante, e inserirsi in un testo che non ha punti fermi, con tutte le esigenze legate alla costruzione del ritmo, mi ha richiesto un grosso lavoro: dovevo inserirmi senza rovinare il flusso, senza dare l’idea di una presenza estranea, di un corpo estraneo. Insomma, è stato impegnativo.

Ma devo dire che mi piacciono le traduzioni che mi danno file da torcere!

Avresti voluto confrontarti con l’autore durante il tuo lavoro?

No, assolutamente. Questa è un po’ la mia cartina tornasole: secondo me, se un autore riesce veramente a comunicare quello che ha dentro, il testo parla da sé, è chiaro, non ha bisogno di spiegazioni e di interpretazioni. Trovo invece che sia più faticoso tradurre autori che non hanno la stessa padronanza linguistica, la stessa originalità e potenza espressiva. Insomma, se scrivono male o dicono cose banali, paradossalmente rendono il lavoro di traduzione non solo più noioso, ma anche molto più complicato.

Forse sono un po’ presuntuosa, ma non ho mai sentito il bisogno di interpellare Jon Fosse o chiedergli spiegazioni; del resto Fosse, come altri scrittori norvegesi, è abbastanza inavvicinabile, una persona molto schiva e riservata.

Domanda di curiosità: come fai a riuscire a gestire tutte le cose che fai, da traduttrice a insegnante?

Me lo chiedono molto spesso, onestamente non lo so neanche io, faccio e basta. Poi c’è il concetto di stress: per me esiste lo stress negativo e quello positivo. Lo stress negativo è quello che ti uccide, lo stress positivo è quando fai qualcosa che ti appaga, che ti dà quella spinta in più, che ti fa andare avanti. Quando poi il cervello è pieno zeppo come la memoria di un computer, allora è il momento di staccare, correre ai ripari e darsi ad attività molto diverse. Come direbbe la mia medica ayurvedica, è il momento di andare a zappare!